富山第一高等学校自然科学部顧問の氷見栄成です。

富山県内最初の2030SDGs公認ファシリテーターとして、これまでに13回のカードゲーム体験会を開催してきました。

(「2030 SDGs」については「一般社団法人イマココラボ」のサイトをご覧ください)

(ゲームルールの説明)

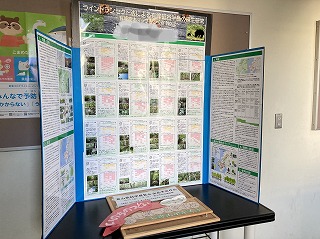

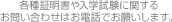

(富山市SDGs推進フォーラムでのパネル展示のようす)

今回は、富山第一高校自然科学部とSDGsの関わりについて、2つの活動事例をまとめました。

イメージをお伝えするため、写真中心のページとなっています。

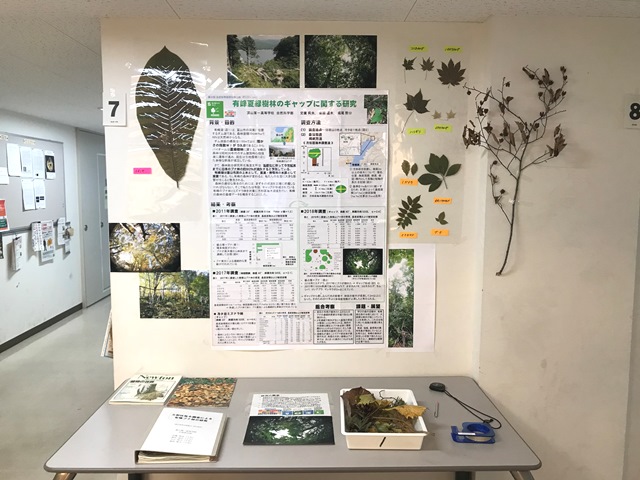

《有峰森林群落のフィールドワーク × SDGs「15 陸の豊かさも守ろう」》

研究の目的は以下の通りです。

有峰湖は、富山市の南東に位置するダム湖です。森林面積は4,447haで、88%は天然林からなります。ダム湖面の標高は1150mであり、暖かさの指数WIが 59.8であることからバイオームは夏緑樹林(極相樹種:ブナ)に属する場所です。有峰の森林は昭和30年代のダム建設時の伐採後に遷移が進み、現在は立地環境に応じた多様な群落が成立しています。

森林総合研究所の報告によれば、温暖化に伴って今世紀末までに日本のブナ林の約90%が消失すると予測されます。有峰湖は富山市民の上水道水源として、農業・発電用の水源として重要です。もし有峰の森林が変わると、私たちの生活に大きな影響が生じると予想されます。森林の適切な保全のためには、まずその状況を正確に把握しなければならないと考えます。そこで私たちは、主にブナ林とミズナラ林を対象に方形区毎木調査を行い、有峰の森林の基礎データを報告することにしています。

この調査は、直接森林の保護に結びつくものではありませんが、長期的にブナ林がどのように変化していくかを見るうえで意味のあるデータを提供できると思っています。その意味で、「15 陸の豊かさも守ろう」に紐づく活動と考えています。

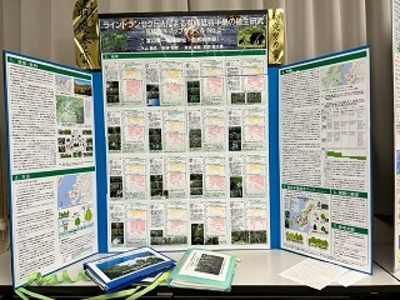

〔2018年11月10日 富山県自然科学部研究発表会のポスター〕

2018年の学びの森の活動中、有峰湖北西の谷筋において大規模な倒木が起こっていたことを発見しました。熱波、強風、豪雨等の異常気象が増加していることを考えると、有峰の森林が安定した状態で保たれるとは思えません。継続的な観察が必要と考え、今後も研究を継続します。

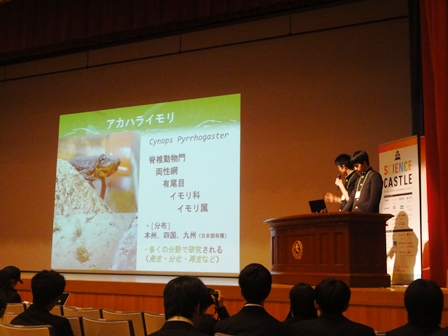

〔2018年8月24日 日本進化学会でのポスター発表(東京大学駒場キャンパス)〕

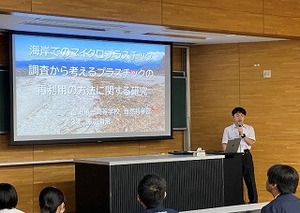

《自然科学部生徒研修会(2019.1.27)》

2019年1月27日(日)に富山県自然科学部生徒研修会が開催され、県内の科学系部活動の生徒と教員が、カードゲーム「2030 SDGs」を体験しました。

本校からは、1・2年生あわせて10名の生徒が研修会に参加しました。

本校の自然科学部員はこれまでに数回経験していますが(多い生徒で3回も)、今回は次の2つを目的として参加しました。

① 他校の生徒と親睦を深める。

② SDGs 17のゴールの実現に向けて、実際に進行している社会プロジェクトが

どのようなものかを学ぶ。

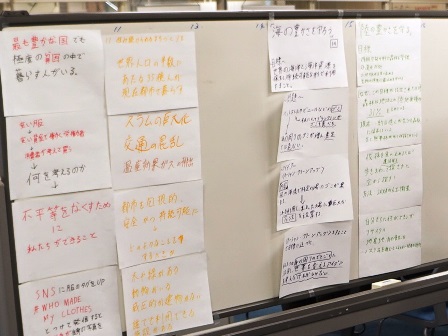

〔活動の様子〕

(個人が特定されないよう画像を加工しています)

今回の参加校は、本校の他に富山国際大学付属高等学校、滑川高等学校、上市高等学校でした。 教師と生徒を合わせて33名の参加者であり、2つのカードキットを使っての2世界同時の展開(パラレルワールド)となりました。

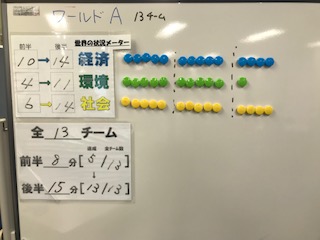

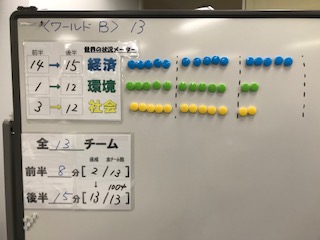

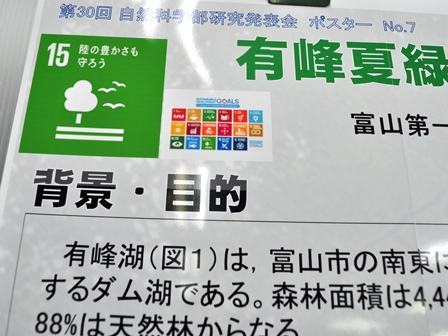

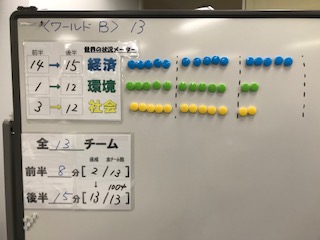

前半8分 ⇒ 202X年の中間発表 ⇒ 後半15分 ⇒ 2030年の最終発表 を経て、次の結果となりました。

[ ワールド A ]

[ ワールド B ]

なんと、2世界とも全達成となりました。

これは、今回で4度目のゲーム体験となる生徒が、経済の暴走を防ぐために他校の参加者に積極的に働きかけ、環境と社会が回復不可能な状態に陥るのを防いだためと考えられます。初めての参加者が多い場合は一般的に経済優先型の世界になりがちですが、そのようにならなかったことはユニークな結果と言えます。

現実の世界にも、経済・環境・社会のバランスを意識してリーダーシップを発揮できる人が増えなければなりませんね。このゲームを経験した生徒達が、協働で社会課題を解決できる立派な大人に成長することを期待します。

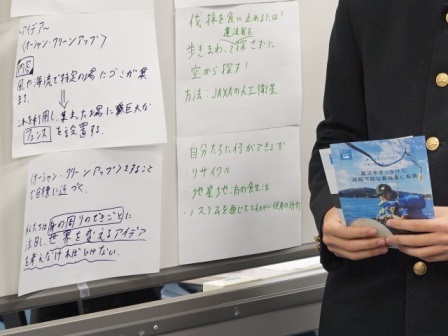

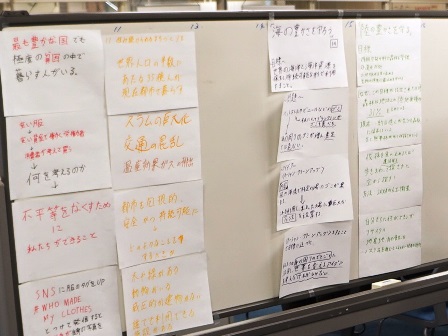

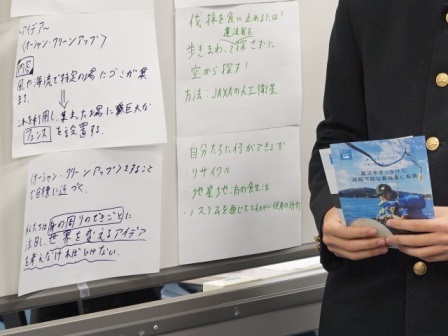

活動の振り返りは、未来型読書法である「アクティブ・ブック・ダイアローグ®」(ABD)による学び合いでした。今回活用した本は、『未来を変える目標 SDGs アイディアブック』(一般社団法人 Think the Earth)です。各ゴールと関連した社会行動を学び、リレープレゼンを行いました。初めての活動で戸惑う生徒もいましたが、参加者全員が頑張っていました。科学部の活動においては、ABDはプレゼンテーション力の向上に有効な手法であると再認識させられました。

今回紹介するのはここまでです。

その他にも、部活動としては「13 気候変動に具体的な対策を」に紐づく気象研究(台風に関連した研究)も行っています。

森林・気象研究ともに進展が見られたら次の記事を掲載しますので、お楽しみに!